对话龚琳娜:爱情枯萎,才知自由的代价

离婚一年后,龚琳娜又唱起了十多年前由老锣作曲的声乐套曲《爱之歌》。节目单上,老锣和她的名字依旧挨在一起。

这首套曲用李清照的词,串起她一生的情感轨迹。时隔多年再唱起,龚琳娜感慨,仿佛是在讲述自己的人生经历。

演出结束后,龚琳娜在社交平台表示:“虽然已是前夫哥,但他的好作品,我依然会唱下去。”

“神曲女王”“艺术家”“缪斯”……当一个个标签被撕掉后,真正的龚琳娜变得尤为鲜活有趣。

🔒 剩余内容需解锁后查看

1. 关注公众号【魅魔工坊】

2. 回复关键词【解锁】获取通行码

3. 输入通行码即可查看全站完整内容

这个冬天,我们在中国音乐学院见到了龚琳娜,她正在为《爱之歌》排练。对谈现场,她讲起话来抑扬顿挫,感情丰富,常常讲着讲着就唱起来。

50岁的龚琳娜,正在把自己赤裸裸地摊开给大众。面对镜头,她大方地谈起婚姻的失败、过去事业的失落,不掩饰自己的脆弱、挣扎和“恋爱脑”。

人们期待看到一个离婚后斩断过去,由此走向清醒独立的女人,但那些市场上流行的独立大女主叙事,似乎套不住龚琳娜的自由和热烈。

孤独

排练《爱之歌》里象征爱情枯萎的秋乐章时,龚琳娜的眼泪常常溢出眼眶。

当唱到“独自怎生得黑”的最后一个字时,各种乐器的和声不断流转,只有龚琳娜的人声延续不变,仿佛坠入一个深不见底的黑洞。伴随着一声声大鼓重重敲下,她的声音被压制,直至消失。

《爱之歌》演出现场

“那一分钟,让我想起了这几年晚上醒来的那种孤独感,我感觉我的心就像在一个黑洞里,很恐惧。”

龚琳娜现场唱了起来,而后这样描述自己的感受。

那段时间,远在德国的老锣和孩子们由于疫情回不来,龚琳娜在大理度过了很多个黑洞般漫长而孤独的夜晚。

她的家在没有路灯的半山腰上,每到月亮被遮住的夜晚,屋外就黑得伸手不见五指。

十几年来,她一直与老锣相拥而眠,身体的记忆无比深刻,因而一个人躺在床上时,那种失落感尤为突出。

由于太孤独,本来不乐意猫咪进屋的龚琳娜妥协了。她让猫睡在脚边,以感受一些重量和温度。

比起物理上的距离,更让龚琳娜感到孤独的,是她与老锣在情感上的渐行渐远。

过去,两人的方方面面都紧密捆绑在一起,但在那几年,他们开始各自拓展艺术版图,生活上的争吵也频繁了起来。

2020年春天,龚琳娜收到了老锣的分手信,爱情的消逝尘埃落定。

那段时间,龚琳娜每天靠写日记冷静下来,只有把头脑里的思绪都变成白纸黑字,她才能不胡思乱想。只有写下来,那一页才能翻过去。

孤独之外,原本被别人打理得井然有序的生活,也开始失控。

一个人住在半山腰的生活,滋生了一种心理上的恐惧。房子里传出一点滴水的声音,都会让龚琳娜心中警铃大作。为消除恐惧,她还专门买了一本《犯罪心理学》,以防万一坏人出现,要提前想好应对策略。

更多的失控体现在日常的细枝末节中。

不会做饭的她,每天只能糊弄点东西果腹。有时电路跳闸了,屋里一片漆黑,她也不知道电闸在哪儿。

由于住的屋子太老,墙面掉皮、房顶漏雨都是家常便饭。没有处理经验的龚琳娜,只能一遍又一遍笨拙地扫着地,轮流换盆去接水。

她想重新装修这个状况百出的房子,却发现不知道从何做起,也不清楚想要一个什么风格的家。

“那时候我就在想,我怎么什么都不会,那么傻呀。”

新家

一个人的龚琳娜,开始学着生活。

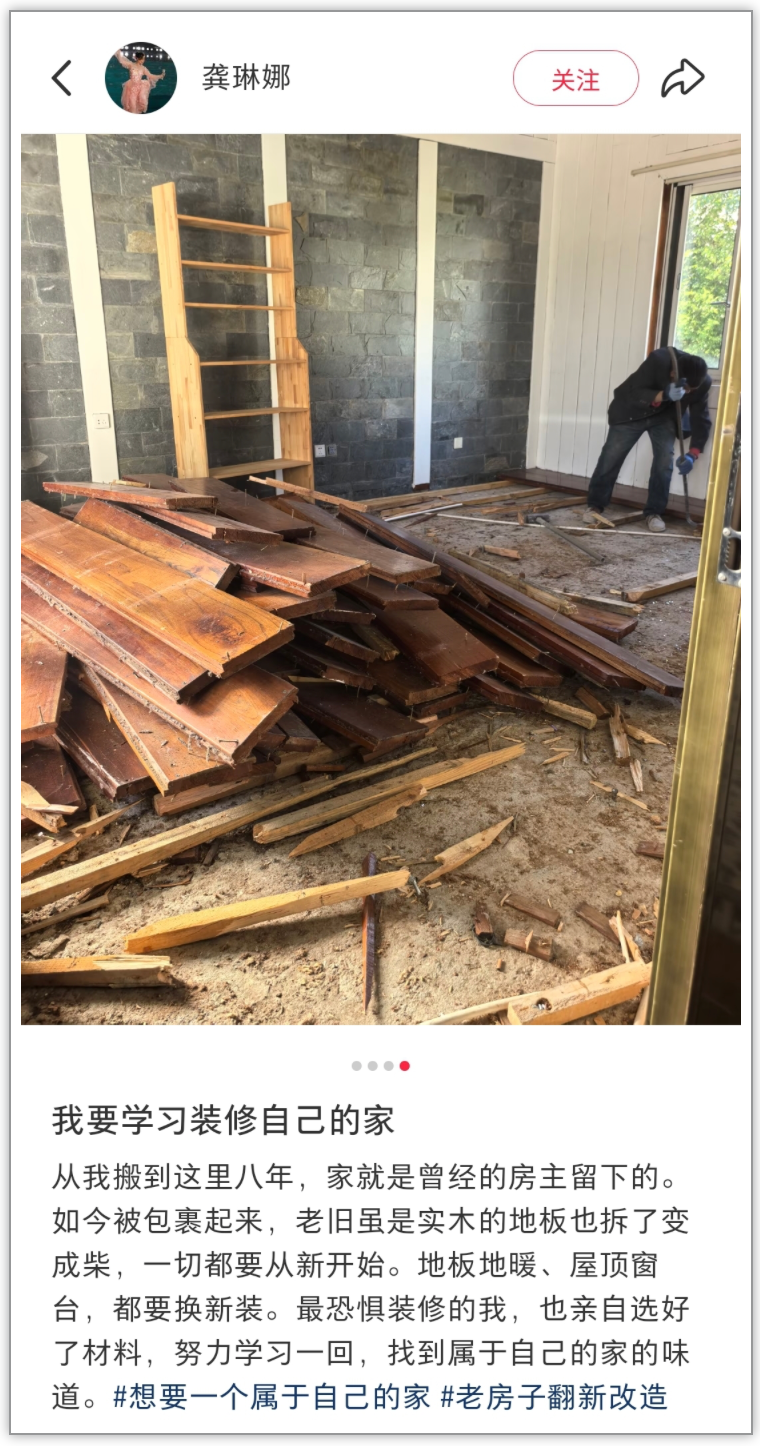

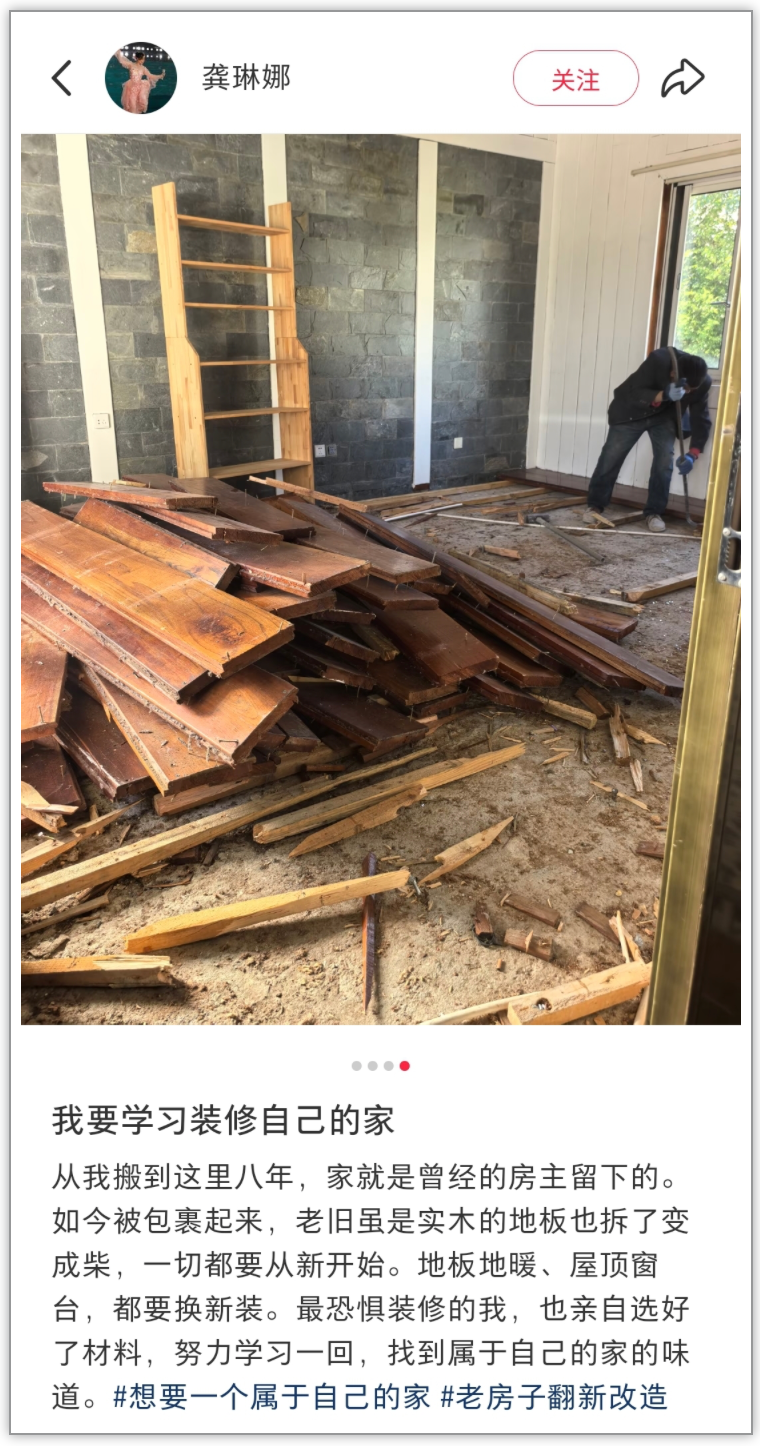

最近,她把在大理住了八年的屋子清空,计划重新改造一个新家。

她开始走进建材市场,仔细挑选每一个木地板、每一个门把手。她想要慢慢地寻找喜欢的东西、喜欢的颜色,在装修的过程中不断发现自己。

这种对于生活琐碎的关注,是过去的龚琳娜不曾有的。

过往的媒体叙事里,50岁之前的龚琳娜,一直是一个时刻要被照顾的角色。

唱歌,是全家人共同的目标与梦想。2002年青歌赛获奖后,演出邀约纷至沓来。龚琳娜的妈妈为此从贵阳赶到北京,就像小时候为女儿精心制作上台演出的每一条纱裙一样,帮她仔细打理一切琐事,好让她专心唱歌。

龚琳娜与妈妈

龚琳娜与妈妈

那是母女俩最亲密的一段时间,直到老锣带着他的先锋音乐出现。

由于观念分歧,母女俩一度因此闹僵。后来,龚琳娜把20多岁时选择和老锣在一起,总结为对妈妈的精神断奶。

但很快地,龚琳娜又把依赖转移到了老锣身上。

那时的她刚从学院派的体系中逃离,有些不自信,每次遇到音乐上的问题,总要问问老锣的意见。

日常生活中,老锣全面接替了龚琳娜妈妈的角色。平时,龚琳娜的发型由老锣打理。演出服、日常服装,甚至内衣,都是老锣买什么,她就穿什么。

龚琳娜曾经不觉得这有什么问题,甚至为拥有艺术家的专注力而自豪。“原来我觉得这些事儿都是浪费时间,只有唱歌是不浪费时间”,“有时候我去买衣服我都不知道我要啥,所以我巴不得别人都给我买好,我只唱歌就行了”。

但过上一个人的生活后,她发现,不管是过日子,还是做艺术,都不应该是这样的。

前阵子,她遇见一个特别能干的女孩,把家里的院子打理成了花园。她很佩服地问,你一个女孩怎么做到的?我肯定不行。

女孩回答她:“你都没做,怎么知道你不行?”

“然后我就想,好吧,为什么说歌手不可以去装修呢?”龚琳娜开玩笑地说。

所有人都欣喜于看到一位女性终于在离婚后觉醒,逐步开始找回自我。

但龚琳娜真正的人生,并不是这样的。她的觉醒不是从50岁才开始,她的自我一直都在。

过去,大众习惯把龚琳娜与老锣套入“艺术家与缪斯”的叙事里。在古希腊神话中,缪斯象征着创造力本源,而后却降格为了艺术家的灵感附庸。

同样地,长期以来,龚琳娜也被看作这个浪漫爱情故事里,被塑造的对象。

但事实上,在人生的很多关键时刻,是龚琳娜在主动决定和塑造,她要成为怎样的龚琳娜。

唱歌,是父母对龚琳娜的期望,也是龚琳娜从小就认定的事。

她现在还清晰地记得,5岁,在人生第一次的登台表演中,她唱出的第一句词是“我有一个愿望,长大当个歌手”。

仿佛命中注定一般,此后唱歌就几乎成了她生命的全部。

童年时的龚琳娜

1992年,在贵阳读艺校的龚琳娜觉得家乡太小,容纳不下她的梦想。

偶然间,她在电视上看到了就读于中国音乐学院附中的吴碧霞,便给这个陌生女孩写了封信,询问考入附中的方法。没想到一个多月后,她真的收到了来自北京的回信。

同年6月,龚琳娜争取到了附中的面试机会,最终成功录取。后来的恩师邹文琴说,刚开始觉得龚琳娜黑黑瘦瘦的,不怎么好看,最终是被她在舞台上的精神打动了——人来疯,放得开,乐感好。

遗憾的是,当年的公费指标已经用完,龚琳娜只能自费,一年学费2500元。妈妈最初不同意,一是家里负担重,二是觉得没必要去北京。为了说服妈妈,龚琳娜哭着保证,一定会拿到免费名额。

来到附中的第二年,她就兑现了承诺,并最终以第一名的成绩升入中国音乐学院。

1998年,大学三年级的龚琳娜与恩师邹文琴、师姐吴碧霞、师妹韩红等合影

作为女歌手,进入音乐学院后,上升的道路很清晰:参加青歌赛,进艺术团,上晚会。所有人都是这么走的。

在这条看似唯一正确的路上,龚琳娜的成就无疑是耀眼的。作为青歌赛银奖得主,毕业后,她顺利进入中央民族乐团。

演出邀约越来越多,演出费也一直在涨,她却逐渐开始厌倦。

当时,几乎所有晚会歌手都如同复制粘贴一般,用相似的唱法,唱着雷同的颂歌。在“千人一声”中,龚琳娜找不到自己,经常性的假唱,更让她感到“万箭穿心”。

局外人老锣的出现,点破了龚琳娜的困境,成了那个推龚琳娜一把的外力。

偶然相识后,两人初次合作,用一把巴伐利亚筝和一副嗓子,即兴了三个多小时。

在即兴中,龚琳娜感受到了全身通透般的自由。她只需要聆听对方的琴声、顺从内心的想法,而不需要遵循某种模式,表演给别人看。

为了这份自由,龚琳娜辞去了艺术团的工作。婚后,她与老锣定居在阿尔卑斯山下的村庄,把马牛羊当作听众,过着世外桃源般的生活。

同时,他们也将从世界音乐中汲取的养分,反哺到中国音乐,为经典古诗词谱曲作歌。

在国外演出的龚琳娜

这一想法的诞生,绝不仅仅源于老锣对中国文化的痴迷。

小时候,龚琳娜就跟着当地艺术团出国演出,在观众的热烈反响中,朦胧地认识到民族文化的特别。

“走到哪里,我们都是报纸的头版头条,因为太特殊了”,“那时观众的掌声给了我自信——要唱中国的民族特色的歌,我们中国文化太丰富了”。

《忐忑》也是那段自由生活的产物。意外爆火后,龚琳娜带着老锣举家回国,“浑身充满了想要做事的能量”。

但一段时间后,她再次感到失落。

“原创作品很多,我唱不完,只是当外界邀请时,总是会要求唱他们熟悉的歌”。她逐渐意识到,电视台需要的是“神曲女王”龚琳娜,而不是一个正正经经唱歌的龚琳娜。

龚琳娜表演《忐忑》

龚琳娜试着转移舞台,在音乐厅实现自己的艺术抱负。2011年,她在北京保利剧院举行了一场音乐会,本以为借着《忐忑》的热度,演出会很火爆,没想到最后只卖出了六成的票。

“我每天都在等,什么时候我唱歌会有观众愿意买票,什么时候他们真的愿意安安静静听我给他们唱这些古诗词。我一直在等这样的机会。”

最困难的时候,是2016年。为了让更多人听到她的声音,为了再开一场音乐会,她不停地去各个学校去演讲,找一些企业家社交、拉赞助。

等到属于龚琳娜的三场音乐会结束,她的身体立刻垮了。严重的腰椎间盘突出,完全压迫到神经,龚琳娜一步也走不动了,被迫在床上躺了三个月。

自由鸟

事业停滞的时间里,一些新的东西在蛰伏和生长。

那三个月,龚琳娜躺在床上,把几乎不听的流行音乐听了个遍,像拿着放大镜一样,观察和感受不同年代歌手每一个滑音、颤音的处理,并把声音的走向用线条画出来。

过去,她总认为流行音乐旋律太简单。然而,在每天不带有评判和排斥的涂涂画画中,她发现眼界被一点点打开。

“我是什么?你是什么?什么是好的?什么是不好的?其实都非常狭隘。很多东西没有是非,它就是存在,然后你去看就好了。”

那段时间她虽然哪儿也去不了,但却觉得全宇宙的创意,都源源不断地涌来。

身体恢复后,2017年,龚琳娜一家从北京搬到了大理。远离城市喧嚣的她,在山野采风间,寻找新的歌唱语言。

等到2019年《歌手》发来邀约时,龚琳娜已经多年没有上过大型综艺节目。然而,她并不想借此机会刷存在感。

那是她第一个几乎全程独立自主的节目。她选择了几首过去没有太多机会演唱的古诗词歌曲,即使导演组告诉她,这大概率会让她排在末位。

龚琳娜在《歌手2019》演唱《庭院深深》

而后,完全陌生的说唱节目来邀请龚琳娜,她来者不拒,在节目里像小学生一样,从零开始学习。

龚琳娜与早安在《说唱听我的2》中获得冠军

紧接着,《乘风》节目组也找到了她。初舞台,龚琳娜用“高雅”的戏曲元素,改编了一首“土嗨”网红歌曲《爱如火》。

过去的龚琳娜,常常困在雅与俗的二选一中,但现在,她不再纠结。“就像一个厨师,想做西餐、重庆小面,都是可以的,就看你用什么原料、怎么做,没必要把自己架到一个固定的框里”。

龚琳娜在《乘风2023》初舞台中表演《爱如火》

最近,有人请她唱一首“很凤凰传奇”的歌,她一点儿不排斥,练得很开心。

一直以来,龚琳娜都喜欢那种每次上台前心怦怦跳的感觉,“就是很紧张,觉得我今天能好吗?能好吗?我觉得这才是创造力的刺激”。

为了保持这种刺激感,每个主题的音乐会做满三年后,她就会果断封箱。“我不想唱油了”,“如果每次上台你觉得,哎,这首我绝对没问题,我太熟了,人就容易演疲了”。

和老锣合作关系的变化,也源于这种不想重复的心情,“我唱他的歌太熟悉了,我的表达也开始雷同”。

龚琳娜开始渴望与不同的作曲家合作。她不敢直接和老锣表达在艺术上分开的意向,选择让经纪人转告。

不过,《自由鸟》却是唱不倦的。

过去接受采访时,龚琳娜曾表示《自由鸟》是唯一一首为了自己而唱的歌。

当时,她刚与老锣坠入爱河,第一次随他来到德国。在森林的木屋里,他们创作了这首歌。

那时的她还是个困在笼子里的晚会歌手,浑身无力,看不清自己,但内心无比渴望自由。

当时的龚琳娜,并不知道自由的精神是什么。于是,她想象一只鸟在开心地飞,所以唱的声音清脆高扬。

现在的她,终于获得了20多岁时一直向往的自由,但理解却全然不同了。

去年,龚琳娜在和老锣的离婚party上,再次演绎了这首歌。她换了种更深沉的唱法,相比起过去沉浸于自由的喜悦中,如今的她,更多感受到的是自由的代价。

“这样的自由,真的是要经历好多风雨,它没有那么容易,所以今天我有这份自由,我觉得好珍惜。”

和解

关于自由的代价,龚琳娜不想逃避。

谈起20年的婚姻,她依然觉得美好,没有因为结局的痛苦和失败,就否定过去的一切。

她毫不避讳展现出自己的“恋爱脑”。拥有一段飞蛾扑火的爱,对她而言依旧特别珍贵、特别值得。

“从这样爱情的枯萎中再走出来的时候,我觉得爱情还是很美。你只有用这种爱,全身心投入到生活中,你才觉得你是有血有肉地活着。这种爱,我觉得人是永远不要丢的”。

龚琳娜也开始试着修复母女关系。前几年参加《浪姐》,就是为了缓和母女关系。她知道,妈妈喜欢那个节目,她参加,妈妈一定会高兴。

过去为了追求自由,她与妈妈的关系一度陷入僵局。

她曾经问文采不俗却忙于家务的妈妈“为什么不做自己”。现在回过头看,当初的这句话太过天真,也太过伤人。

“我妈妈只是选择更多地付出在养育孩子上,放下了自己热爱的事情。”

龚琳娜与父母

她开始反思过去对妈妈付出的忽视,想要换个视角,看待妈妈说的话、做的事。

如今,妈妈会每天潜伏在歌迷群里,向龚琳娜传达歌迷们的反馈,尤其是那些不好的意见。

曾经的龚琳娜听不得这些话,觉得妈妈是在挑刺,不支持她。但现在她不再纠结这些,只把这当作是妈妈的关心。

不纠结的龚琳娜,不再期待别人的理解,也不再依赖别人的认可来定义自己。

“我们年轻的时候,总是要求别人理解我们,但是当我们也到了知天命的时间,很多事就不再去要求,别人为什么不会为我做,好像人就变宽了。”

眼前的龚琳娜,无比清醒又绝对感性,和外界所误传的“恋爱脑”截然不同。我们开始好奇,这样的她,对于这些年涌现的女性议题,有着怎样的看法。

龚琳娜几乎是不假思索地开口了。

“我觉得做女孩就特别好。做女人比男人好玩,真的。我们可以尽情地美,可以孕育生命,成为母亲,还可以像大地一样给很多人的爱。女人是水,也可以是金,因为她可以发光,下辈子我还要做女性。”

对谈到尾声,龚琳娜真诚而笃定地说,她特别满意现在的状态,每天一睁眼都充满了对世界的新鲜感和好奇心。

她微笑着,满脸洋溢着小女孩般地天真。

部分参考资料:

对话龚琳娜:爱情枯萎,才知自由的代价

离婚一年后,龚琳娜又唱起了十多年前由老锣作曲的声乐套曲《爱之歌》。节目单上,老锣和她的名字依旧挨在一起。

这首套曲用李清照的词,串起她一生的情感轨迹。时隔多年再唱起,龚琳娜感慨,仿佛是在讲述自己的人生经历。

演出结束后,龚琳娜在社交平台表示:“虽然已是前夫哥,但他的好作品,我依然会唱下去。”

“神曲女王”“艺术家”“缪斯”……当一个个标签被撕掉后,真正的龚琳娜变得尤为鲜活有趣。

这个冬天,我们在中国音乐学院见到了龚琳娜,她正在为《爱之歌》排练。对谈现场,她讲起话来抑扬顿挫,感情丰富,常常讲着讲着就唱起来。

50岁的龚琳娜,正在把自己赤裸裸地摊开给大众。面对镜头,她大方地谈起婚姻的失败、过去事业的失落,不掩饰自己的脆弱、挣扎和“恋爱脑”。

人们期待看到一个离婚后斩断过去,由此走向清醒独立的女人,但那些市场上流行的独立大女主叙事,似乎套不住龚琳娜的自由和热烈。

孤独

排练《爱之歌》里象征爱情枯萎的秋乐章时,龚琳娜的眼泪常常溢出眼眶。

当唱到“独自怎生得黑”的最后一个字时,各种乐器的和声不断流转,只有龚琳娜的人声延续不变,仿佛坠入一个深不见底的黑洞。伴随着一声声大鼓重重敲下,她的声音被压制,直至消失。

《爱之歌》演出现场

“那一分钟,让我想起了这几年晚上醒来的那种孤独感,我感觉我的心就像在一个黑洞里,很恐惧。”

龚琳娜现场唱了起来,而后这样描述自己的感受。

那段时间,远在德国的老锣和孩子们由于疫情回不来,龚琳娜在大理度过了很多个黑洞般漫长而孤独的夜晚。

她的家在没有路灯的半山腰上,每到月亮被遮住的夜晚,屋外就黑得伸手不见五指。

十几年来,她一直与老锣相拥而眠,身体的记忆无比深刻,因而一个人躺在床上时,那种失落感尤为突出。

由于太孤独,本来不乐意猫咪进屋的龚琳娜妥协了。她让猫睡在脚边,以感受一些重量和温度。

比起物理上的距离,更让龚琳娜感到孤独的,是她与老锣在情感上的渐行渐远。

过去,两人的方方面面都紧密捆绑在一起,但在那几年,他们开始各自拓展艺术版图,生活上的争吵也频繁了起来。

2020年春天,龚琳娜收到了老锣的分手信,爱情的消逝尘埃落定。

那段时间,龚琳娜每天靠写日记冷静下来,只有把头脑里的思绪都变成白纸黑字,她才能不胡思乱想。只有写下来,那一页才能翻过去。

孤独之外,原本被别人打理得井然有序的生活,也开始失控。

一个人住在半山腰的生活,滋生了一种心理上的恐惧。房子里传出一点滴水的声音,都会让龚琳娜心中警铃大作。为消除恐惧,她还专门买了一本《犯罪心理学》,以防万一坏人出现,要提前想好应对策略。

更多的失控体现在日常的细枝末节中。

不会做饭的她,每天只能糊弄点东西果腹。有时电路跳闸了,屋里一片漆黑,她也不知道电闸在哪儿。

由于住的屋子太老,墙面掉皮、房顶漏雨都是家常便饭。没有处理经验的龚琳娜,只能一遍又一遍笨拙地扫着地,轮流换盆去接水。

她想重新装修这个状况百出的房子,却发现不知道从何做起,也不清楚想要一个什么风格的家。

“那时候我就在想,我怎么什么都不会,那么傻呀。”

新家

一个人的龚琳娜,开始学着生活。

最近,她把在大理住了八年的屋子清空,计划重新改造一个新家。

她开始走进建材市场,仔细挑选每一个木地板、每一个门把手。她想要慢慢地寻找喜欢的东西、喜欢的颜色,在装修的过程中不断发现自己。

这种对于生活琐碎的关注,是过去的龚琳娜不曾有的。

过往的媒体叙事里,50岁之前的龚琳娜,一直是一个时刻要被照顾的角色。

唱歌,是全家人共同的目标与梦想。2002年青歌赛获奖后,演出邀约纷至沓来。龚琳娜的妈妈为此从贵阳赶到北京,就像小时候为女儿精心制作上台演出的每一条纱裙一样,帮她仔细打理一切琐事,好让她专心唱歌。

龚琳娜与妈妈

龚琳娜与妈妈

那是母女俩最亲密的一段时间,直到老锣带着他的先锋音乐出现。

由于观念分歧,母女俩一度因此闹僵。后来,龚琳娜把20多岁时选择和老锣在一起,总结为对妈妈的精神断奶。

但很快地,龚琳娜又把依赖转移到了老锣身上。

那时的她刚从学院派的体系中逃离,有些不自信,每次遇到音乐上的问题,总要问问老锣的意见。

日常生活中,老锣全面接替了龚琳娜妈妈的角色。平时,龚琳娜的发型由老锣打理。演出服、日常服装,甚至内衣,都是老锣买什么,她就穿什么。

龚琳娜曾经不觉得这有什么问题,甚至为拥有艺术家的专注力而自豪。“原来我觉得这些事儿都是浪费时间,只有唱歌是不浪费时间”,“有时候我去买衣服我都不知道我要啥,所以我巴不得别人都给我买好,我只唱歌就行了”。

但过上一个人的生活后,她发现,不管是过日子,还是做艺术,都不应该是这样的。

前阵子,她遇见一个特别能干的女孩,把家里的院子打理成了花园。她很佩服地问,你一个女孩怎么做到的?我肯定不行。

女孩回答她:“你都没做,怎么知道你不行?”

“然后我就想,好吧,为什么说歌手不可以去装修呢?”龚琳娜开玩笑地说。

所有人都欣喜于看到一位女性终于在离婚后觉醒,逐步开始找回自我。

但龚琳娜真正的人生,并不是这样的。她的觉醒不是从50岁才开始,她的自我一直都在。

过去,大众习惯把龚琳娜与老锣套入“艺术家与缪斯”的叙事里。在古希腊神话中,缪斯象征着创造力本源,而后却降格为了艺术家的灵感附庸。

同样地,长期以来,龚琳娜也被看作这个浪漫爱情故事里,被塑造的对象。

但事实上,在人生的很多关键时刻,是龚琳娜在主动决定和塑造,她要成为怎样的龚琳娜。

唱歌,是父母对龚琳娜的期望,也是龚琳娜从小就认定的事。

她现在还清晰地记得,5岁,在人生第一次的登台表演中,她唱出的第一句词是“我有一个愿望,长大当个歌手”。

仿佛命中注定一般,此后唱歌就几乎成了她生命的全部。

童年时的龚琳娜

1992年,在贵阳读艺校的龚琳娜觉得家乡太小,容纳不下她的梦想。

偶然间,她在电视上看到了就读于中国音乐学院附中的吴碧霞,便给这个陌生女孩写了封信,询问考入附中的方法。没想到一个多月后,她真的收到了来自北京的回信。

同年6月,龚琳娜争取到了附中的面试机会,最终成功录取。后来的恩师邹文琴说,刚开始觉得龚琳娜黑黑瘦瘦的,不怎么好看,最终是被她在舞台上的精神打动了——人来疯,放得开,乐感好。

遗憾的是,当年的公费指标已经用完,龚琳娜只能自费,一年学费2500元。妈妈最初不同意,一是家里负担重,二是觉得没必要去北京。为了说服妈妈,龚琳娜哭着保证,一定会拿到免费名额。

来到附中的第二年,她就兑现了承诺,并最终以第一名的成绩升入中国音乐学院。

1998年,大学三年级的龚琳娜与恩师邹文琴、师姐吴碧霞、师妹韩红等合影

作为女歌手,进入音乐学院后,上升的道路很清晰:参加青歌赛,进艺术团,上晚会。所有人都是这么走的。

在这条看似唯一正确的路上,龚琳娜的成就无疑是耀眼的。作为青歌赛银奖得主,毕业后,她顺利进入中央民族乐团。

演出邀约越来越多,演出费也一直在涨,她却逐渐开始厌倦。

当时,几乎所有晚会歌手都如同复制粘贴一般,用相似的唱法,唱着雷同的颂歌。在“千人一声”中,龚琳娜找不到自己,经常性的假唱,更让她感到“万箭穿心”。

局外人老锣的出现,点破了龚琳娜的困境,成了那个推龚琳娜一把的外力。

偶然相识后,两人初次合作,用一把巴伐利亚筝和一副嗓子,即兴了三个多小时。

在即兴中,龚琳娜感受到了全身通透般的自由。她只需要聆听对方的琴声、顺从内心的想法,而不需要遵循某种模式,表演给别人看。

为了这份自由,龚琳娜辞去了艺术团的工作。婚后,她与老锣定居在阿尔卑斯山下的村庄,把马牛羊当作听众,过着世外桃源般的生活。

同时,他们也将从世界音乐中汲取的养分,反哺到中国音乐,为经典古诗词谱曲作歌。

在国外演出的龚琳娜

这一想法的诞生,绝不仅仅源于老锣对中国文化的痴迷。

小时候,龚琳娜就跟着当地艺术团出国演出,在观众的热烈反响中,朦胧地认识到民族文化的特别。

“走到哪里,我们都是报纸的头版头条,因为太特殊了”,“那时观众的掌声给了我自信——要唱中国的民族特色的歌,我们中国文化太丰富了”。

《忐忑》也是那段自由生活的产物。意外爆火后,龚琳娜带着老锣举家回国,“浑身充满了想要做事的能量”。

但一段时间后,她再次感到失落。

“原创作品很多,我唱不完,只是当外界邀请时,总是会要求唱他们熟悉的歌”。她逐渐意识到,电视台需要的是“神曲女王”龚琳娜,而不是一个正正经经唱歌的龚琳娜。

龚琳娜表演《忐忑》

龚琳娜试着转移舞台,在音乐厅实现自己的艺术抱负。2011年,她在北京保利剧院举行了一场音乐会,本以为借着《忐忑》的热度,演出会很火爆,没想到最后只卖出了六成的票。

“我每天都在等,什么时候我唱歌会有观众愿意买票,什么时候他们真的愿意安安静静听我给他们唱这些古诗词。我一直在等这样的机会。”

最困难的时候,是2016年。为了让更多人听到她的声音,为了再开一场音乐会,她不停地去各个学校去演讲,找一些企业家社交、拉赞助。

等到属于龚琳娜的三场音乐会结束,她的身体立刻垮了。严重的腰椎间盘突出,完全压迫到神经,龚琳娜一步也走不动了,被迫在床上躺了三个月。

自由鸟

事业停滞的时间里,一些新的东西在蛰伏和生长。

那三个月,龚琳娜躺在床上,把几乎不听的流行音乐听了个遍,像拿着放大镜一样,观察和感受不同年代歌手每一个滑音、颤音的处理,并把声音的走向用线条画出来。

过去,她总认为流行音乐旋律太简单。然而,在每天不带有评判和排斥的涂涂画画中,她发现眼界被一点点打开。

“我是什么?你是什么?什么是好的?什么是不好的?其实都非常狭隘。很多东西没有是非,它就是存在,然后你去看就好了。”

那段时间她虽然哪儿也去不了,但却觉得全宇宙的创意,都源源不断地涌来。

身体恢复后,2017年,龚琳娜一家从北京搬到了大理。远离城市喧嚣的她,在山野采风间,寻找新的歌唱语言。

等到2019年《歌手》发来邀约时,龚琳娜已经多年没有上过大型综艺节目。然而,她并不想借此机会刷存在感。

那是她第一个几乎全程独立自主的节目。她选择了几首过去没有太多机会演唱的古诗词歌曲,即使导演组告诉她,这大概率会让她排在末位。

龚琳娜在《歌手2019》演唱《庭院深深》

而后,完全陌生的说唱节目来邀请龚琳娜,她来者不拒,在节目里像小学生一样,从零开始学习。

龚琳娜与早安在《说唱听我的2》中获得冠军

紧接着,《乘风》节目组也找到了她。初舞台,龚琳娜用“高雅”的戏曲元素,改编了一首“土嗨”网红歌曲《爱如火》。

过去的龚琳娜,常常困在雅与俗的二选一中,但现在,她不再纠结。“就像一个厨师,想做西餐、重庆小面,都是可以的,就看你用什么原料、怎么做,没必要把自己架到一个固定的框里”。

龚琳娜在《乘风2023》初舞台中表演《爱如火》

最近,有人请她唱一首“很凤凰传奇”的歌,她一点儿不排斥,练得很开心。

一直以来,龚琳娜都喜欢那种每次上台前心怦怦跳的感觉,“就是很紧张,觉得我今天能好吗?能好吗?我觉得这才是创造力的刺激”。

为了保持这种刺激感,每个主题的音乐会做满三年后,她就会果断封箱。“我不想唱油了”,“如果每次上台你觉得,哎,这首我绝对没问题,我太熟了,人就容易演疲了”。

和老锣合作关系的变化,也源于这种不想重复的心情,“我唱他的歌太熟悉了,我的表达也开始雷同”。

龚琳娜开始渴望与不同的作曲家合作。她不敢直接和老锣表达在艺术上分开的意向,选择让经纪人转告。

不过,《自由鸟》却是唱不倦的。

过去接受采访时,龚琳娜曾表示《自由鸟》是唯一一首为了自己而唱的歌。

当时,她刚与老锣坠入爱河,第一次随他来到德国。在森林的木屋里,他们创作了这首歌。

那时的她还是个困在笼子里的晚会歌手,浑身无力,看不清自己,但内心无比渴望自由。

当时的龚琳娜,并不知道自由的精神是什么。于是,她想象一只鸟在开心地飞,所以唱的声音清脆高扬。

现在的她,终于获得了20多岁时一直向往的自由,但理解却全然不同了。

去年,龚琳娜在和老锣的离婚party上,再次演绎了这首歌。她换了种更深沉的唱法,相比起过去沉浸于自由的喜悦中,如今的她,更多感受到的是自由的代价。

“这样的自由,真的是要经历好多风雨,它没有那么容易,所以今天我有这份自由,我觉得好珍惜。”

和解

关于自由的代价,龚琳娜不想逃避。

谈起20年的婚姻,她依然觉得美好,没有因为结局的痛苦和失败,就否定过去的一切。

她毫不避讳展现出自己的“恋爱脑”。拥有一段飞蛾扑火的爱,对她而言依旧特别珍贵、特别值得。

“从这样爱情的枯萎中再走出来的时候,我觉得爱情还是很美。你只有用这种爱,全身心投入到生活中,你才觉得你是有血有肉地活着。这种爱,我觉得人是永远不要丢的”。

龚琳娜也开始试着修复母女关系。前几年参加《浪姐》,就是为了缓和母女关系。她知道,妈妈喜欢那个节目,她参加,妈妈一定会高兴。

过去为了追求自由,她与妈妈的关系一度陷入僵局。

她曾经问文采不俗却忙于家务的妈妈“为什么不做自己”。现在回过头看,当初的这句话太过天真,也太过伤人。

“我妈妈只是选择更多地付出在养育孩子上,放下了自己热爱的事情。”

龚琳娜与父母

她开始反思过去对妈妈付出的忽视,想要换个视角,看待妈妈说的话、做的事。

如今,妈妈会每天潜伏在歌迷群里,向龚琳娜传达歌迷们的反馈,尤其是那些不好的意见。

曾经的龚琳娜听不得这些话,觉得妈妈是在挑刺,不支持她。但现在她不再纠结这些,只把这当作是妈妈的关心。

不纠结的龚琳娜,不再期待别人的理解,也不再依赖别人的认可来定义自己。

“我们年轻的时候,总是要求别人理解我们,但是当我们也到了知天命的时间,很多事就不再去要求,别人为什么不会为我做,好像人就变宽了。”

眼前的龚琳娜,无比清醒又绝对感性,和外界所误传的“恋爱脑”截然不同。我们开始好奇,这样的她,对于这些年涌现的女性议题,有着怎样的看法。

龚琳娜几乎是不假思索地开口了。

“我觉得做女孩就特别好。做女人比男人好玩,真的。我们可以尽情地美,可以孕育生命,成为母亲,还可以像大地一样给很多人的爱。女人是水,也可以是金,因为她可以发光,下辈子我还要做女性。”

对谈到尾声,龚琳娜真诚而笃定地说,她特别满意现在的状态,每天一睁眼都充满了对世界的新鲜感和好奇心。

她微笑着,满脸洋溢着小女孩般地天真。

部分参考资料: